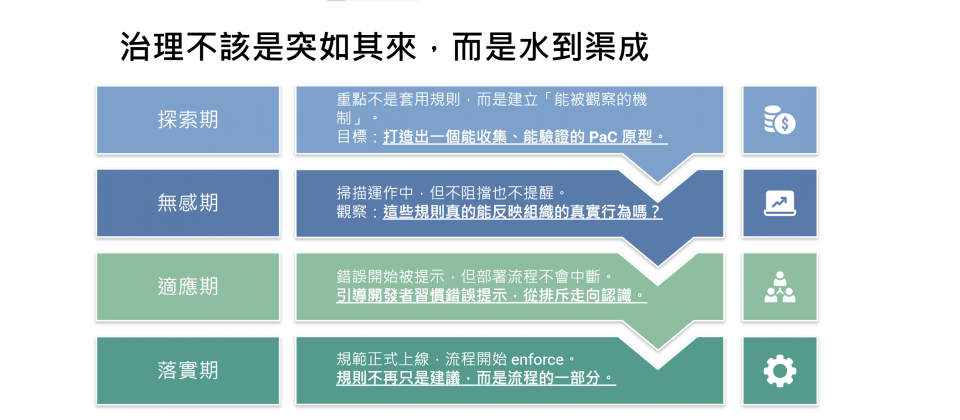

玉山銀行智能金融處透過四階段導入Policy as Code機制,分別是探索期、無感期、適應期,和落實期。

玉山銀行智能金融處(簡稱玉山智金處)在去年將整套AI的開發流程遷移上雲,開發人員開始能在雲端平臺自行宣告並建立資源,不再像以往需要等待平臺團隊、耗時3到5天協助架設環境。上雲後,雖然為開發人員帶來更大的自主性,提升不少開發效率,卻也帶來新的挑戰——治理責任不再集中於平臺團隊,而是擴張到每位開發人員。

這個轉變,讓玉山智金處更加體認到清楚定義邊界的重要性,包括詳細定義命名規範、安全性措施、加密限制等規範。因為當邊界設立明確,開發人員才能在範圍內自由宣告資源。然而,這些規範多半分散在跨團隊的各式文件中,導致負責審核的技術團隊主管或資深工程師,往往需要仰賴記憶、經驗或印象來審視每段程式碼。合規的重擔集中在他們身上,長期下來,也增添了不少人員壓力。

為了解決這項問題,玉山智金處導入了政策即代碼(Policy as Code,PaC),來自動化審核流程。在今年DevOpsDays Taipei活動上,玉山銀行智能金融處副主任工程師、DevOps 團隊成員吳明倫揭露了他們的作法。「當基礎建設走向去中心化,治理就不能再靠記憶與默契。」吳明倫說,這正是他們決定導入PaC的關鍵原因。

PaC適用的三大場景

吳明倫點出,PaC適合用來協助開發團隊落實三類規範,分別是硬限制、軟規範,和業務規則。

硬限制大多泛指組織內部針對基礎設施層設置的限制,包括網路VPC、防火牆設定,或整個組織層級的政策限制等,「這些限制要求開發人員在宣告資源時要遵循特定規則,才能正常使用服務。」吳明倫以過往經驗解釋,曾有開發人員啟動虛擬機後,看似順利完成部署,卻在後續發現系統無法安裝套件。原因是,後端的服務白名單並未開通開發人員選用的作業系統,最終,開發人員只能將整臺機器砍掉重建,「這就是被硬限制擋住。」吳明倫說。

軟性規範指的是組織內部的命名原則或標籤制度,對單一工程師或團隊來說,可能不會帶來直接影響。然而,若組織成員並未遵守這些規範,將大幅增加治理成本。例如,在進行帳單分類或建立自動化維運機制時,若未統一命名,就容易產生管理混亂問題,和執行上的困難。

第三類規範則是業務規則,這些規則是由團隊根據業務需求訂定的標準。以玉山智金處為例,ML團隊可能會要求開發人員須在資料表上標註資料上游,或是在訓練任務中註記對資料中心的負載量。

蒐集初始政策、四階段導入PaC

玉山智金處是如何一步步在組織內導入PaC?第一步,是要先蒐集政策。

吳明倫表示,玉山智金處原先即採用集中化的 CI/CD 流程,協助開發人員將AI模型快速部署為服務,因此,平臺團隊在導入PaC時,只需在既有流程前加上一層檢查機制,「但困難的是,第一批政策要從哪裡來?」

玉山智金處從三個方向著手建立第一批政策。除了透過開源社群取得現成的檢查工具,他們也訪談了內部治理角色,包括上雲管理小組、SRE團隊與平臺團隊等,彙整治理人員在現行開發流程中發現的痛點,並轉化為政策。最後,他們也回頭檢視既有CI/CD流程中的可觀測性數據,從過往部署失敗的案例中歸納常見問題,進一步轉化為政策,希望藉此降低開發人員的出錯機率。

第二步,是以漸進式的方式導入PaC。玉山智金處用四階段慢慢導入PaC。

第一階段是探索期,並不是直接套用規範,而是先建立一套能收集、驗證PaC的機制。具體作法是,在既有的CI/CD流程前加上一層PaC掃描機制,並蒐集一些可建立的政策。到了第二階段,才開始啟動PaC機制。這個階段稱為無感期,當開發人員使用CI/CD過版時,背後其實已經啟用了PaC掃描機制,但開發人員不會收到任何提醒或阻擋的訊息。吳明倫解釋,由於部分政策來自開源社群,未必適用於組織採用的架構,因此,無感期的目的,是要檢視現有蒐集的政策是否適合組織運作。

第三階段,則是進入適應期。在這個階段,若開發人員在過版過程中違反政策,系統會出現提示。但是,系統不會中斷部署流程,「目的是希望讓開發人員開始習慣過版過程中的PaC檢查。」吳明倫說。最後一個階段則是落實期,規範正式上線,平臺能自動協助開發人員進行規範檢查。

建立Suppress機制,創造治理的彈性空間和回饋機制

不過,當PaC機制正式上線後,開發人員就會買單了嗎?當系統發生異常,開發人員需要緊急修正,卻被PaC攔截,平臺團隊就得面臨要堅持執行政策,或是短暫通融的兩難。若選擇前者,可能影響團隊氣氛;選擇後者,雖能維持關係,卻容易不斷累積技術債。甚至,每次緊急情況發生,都可能重演同樣戲碼,長期下來,PaC機制也難以真正落地。

面對這個典型情境,吳明倫強調,建立Suppress機制,是讓PaC可以成功落地的關鍵。他解釋,Suppress是一種能在Terraform或IaC程式中加入的特定格式註解,平臺人員可以填寫略過的政策編號和理由,例如架構限制或緊急修正(Hotfix)。這段註解經過人工核准後,PaC機制在執行特定條件時,便會自動略過對應的檢查,並將相關說明紀錄在過版軟體中。如此一來,組織內就能建立一套較彈性的PaC機制。「我們要保留彈性空間,但不應該由人去開後門,而是透過正規流程、留下紀錄、通過適當的審核機制後,最後由PaC識別。」吳明倫說。

除了提供彈性空間,吳明倫認為,Suppress機制也能創造回饋機制。對開發團隊主管而言,他們能根據Suppress跳過的政策,來進一步檢視團隊既有的技術架構是否適當。對平臺團隊而言,若同時有多個團隊跳過同一條政策,他們也能回頭檢視、調整既有政策。

讓PaC機制可由開發團隊訂定政策

不只要讓PaC機制作為一套管制工具,玉山智金處更期望開放所有開發人員自主制定團隊政策。吳明倫解釋,相較於平臺團隊,開發人員每日與IaC實際互動,更能產出高品質的政策。他提到,當開發團隊擁有自訂政策的空間,就能依照需求延伸出更貼近業務的規範,甚至,跨團隊在合作產出專案時,也能彼此交流團隊專屬規範,又或者,當某條團隊內部的政策解決了跨團隊共通性痛點,也能讓整個組織一同受益。

為了在PaC中加入這套架構,玉山智金處盤點所有PaC工具,最後選擇使用Checkov。吳明倫解釋,玉山智金處有八成以上成員為ML工程師,最熟悉的語言是Python,因此,他們選擇使用能以Python定義政策的PaC工具,來讓所有開發人員都能實踐這套機制。

導入PaC的三大效益

導入PaC後為玉山智金處帶來了三個效益,第一,是減輕審核人員的負擔。吳明倫表示,透過自動化檢查,審核人員只需要專注檢視程式的核心邏輯,而不需要在每次過版時都耗時確認過程是否符合所有組織規範。再來,是提升開發人員經驗。當開發人員在部署時發生問題,可以透過視覺化報表,快速了解自己觸犯哪些規則,進一步解決問題。同時,這套機制也能協助降低開發團隊和平臺團隊之間的溝通成本。對新進的開發人員而言,導入PaC也能降低學習曲線,讓新人更快速熟悉組織內部規範。

最後,吳明倫強調,「治理的關鍵不是限制,而是要讓好規則被實踐。」他提醒,導入PaC,是要讓規則變得說得清、改得動,「並不是單純設定一個規則,而是要設定變化的節奏。」例如設置Suppress機制,來創造彈性空間,同時建立協作和回饋機制,讓治理能持續演進。他也提到,設置PaC時,盡量不要讓規則專屬某一團隊,而是讓規則成為組織的共識。創造社群氛圍,才能讓治理更順暢運作。「重點不是控制,而是打造一個互相理解、協助的環境。」他說。

熱門新聞

2026-02-23

2026-02-23

2026-02-20

2026-02-23

2026-02-23

2026-02-25