健保署署長石崇良今日揭露糖尿病風險預測AI專案進展,今年4月已進行醫療實證,將成果投稿國際學術期刊、接受同儕審核。

攝影/王若樸

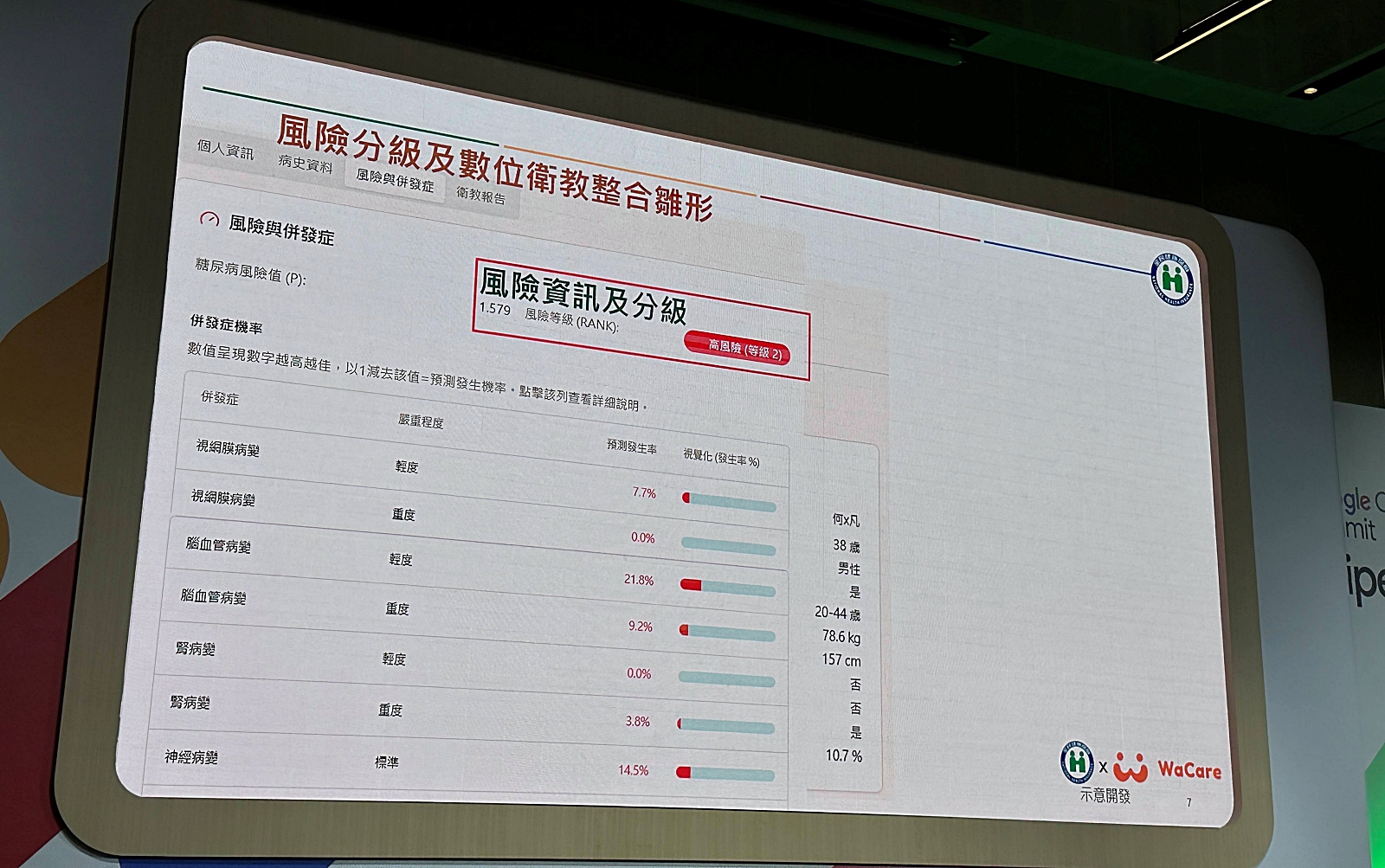

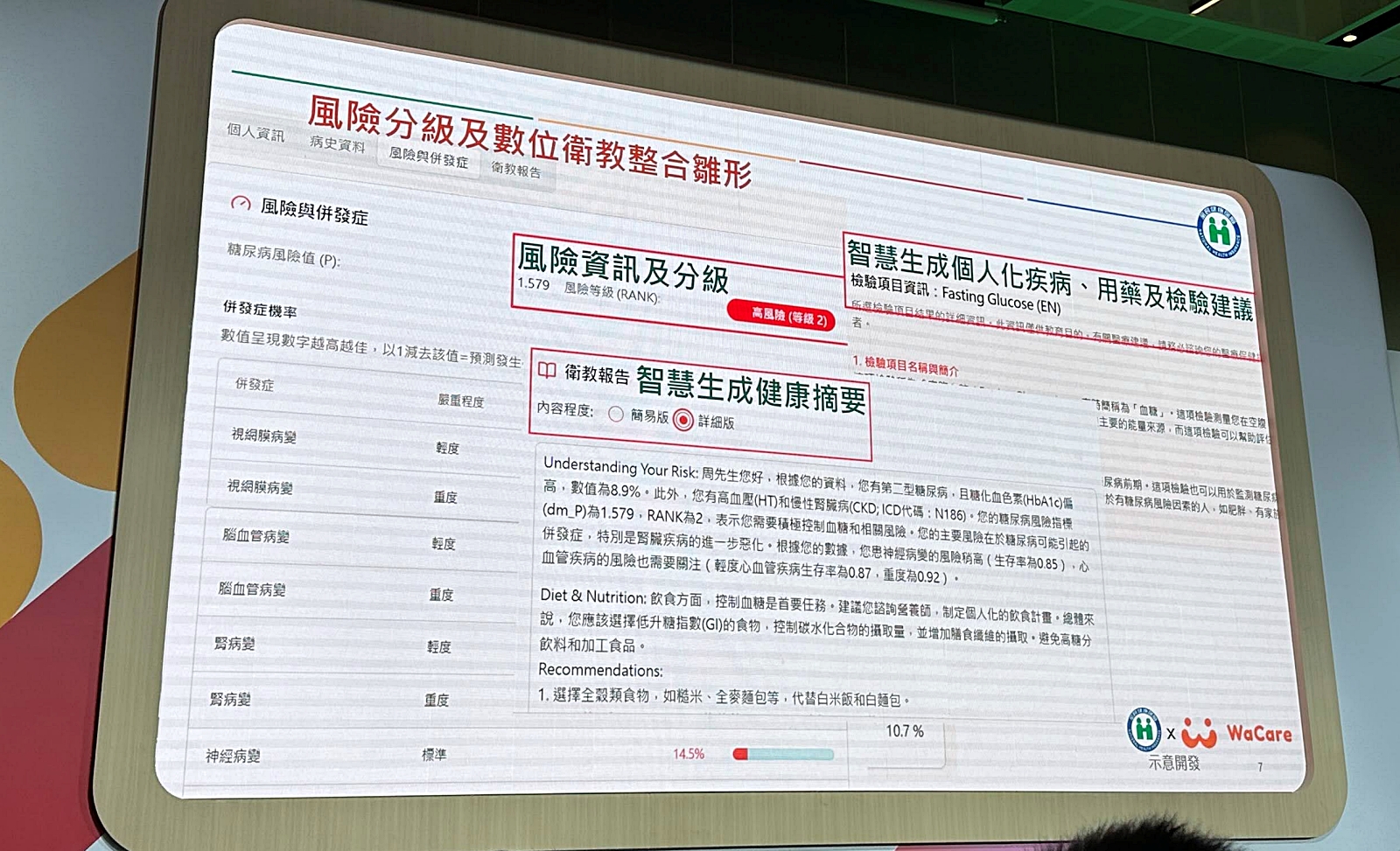

繼去年聯手Google、國衛院和北醫展開糖尿病風險預測AI專案,健保署今日(6/12)揭露新進展,目前系統已能進行糖尿病風險分級和共病預測,比如顯示糖尿病高風險/等級2,並預測視網膜病變、腦血管病變、腎病變等共病機率。他們也開發一套Gemini模型驅動的糖尿病AI代理,來自動生成衛教內容,目前已將成果投稿國際學術期刊、接受同儕審核,預計今年7、8月正式上線。屆時,民眾在健康存摺就能看到風險資訊,參與家醫計畫的院所也能在系統查看患者風險。

健保署也將根據這次專案,在下半年展開新的論值給付模式研究,同時發展高血脂、慢性腎臟病風險預測模型。

起因:三高照護負擔與健康臺灣888計畫

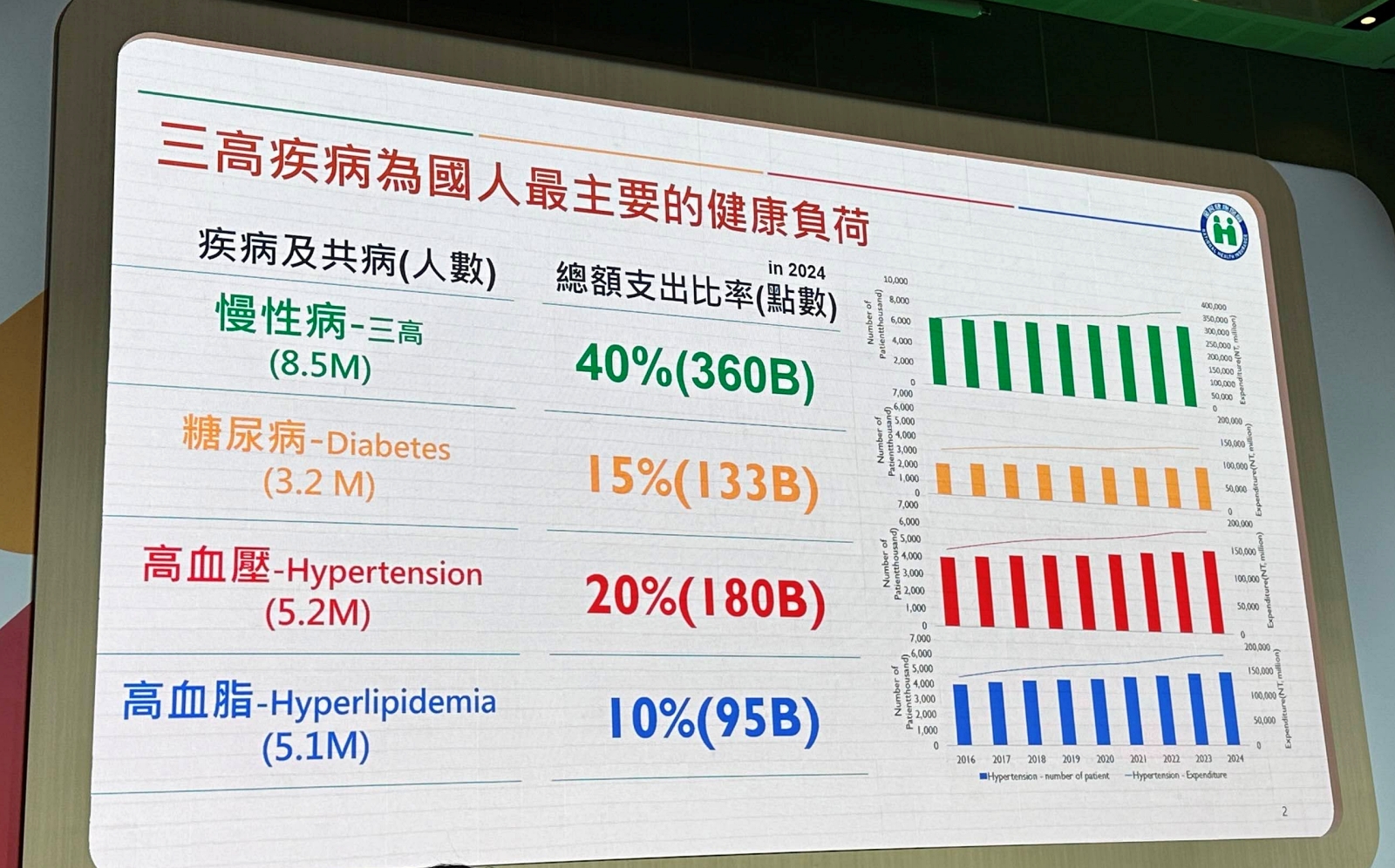

臺灣健保自1995年實施以來,已邁入第30年。健保署署長石崇良指出,根據統計,臺灣有800多萬人受三高(高血壓、高血脂、高血糖)及其共病所苦,光是去年,用來照顧三高患者的健保點數支出,就高達3600億,占健保總額40%(如下圖)。而且,糖尿病、高血壓、高血脂患者人數與支出,還有逐年增加的趨勢。

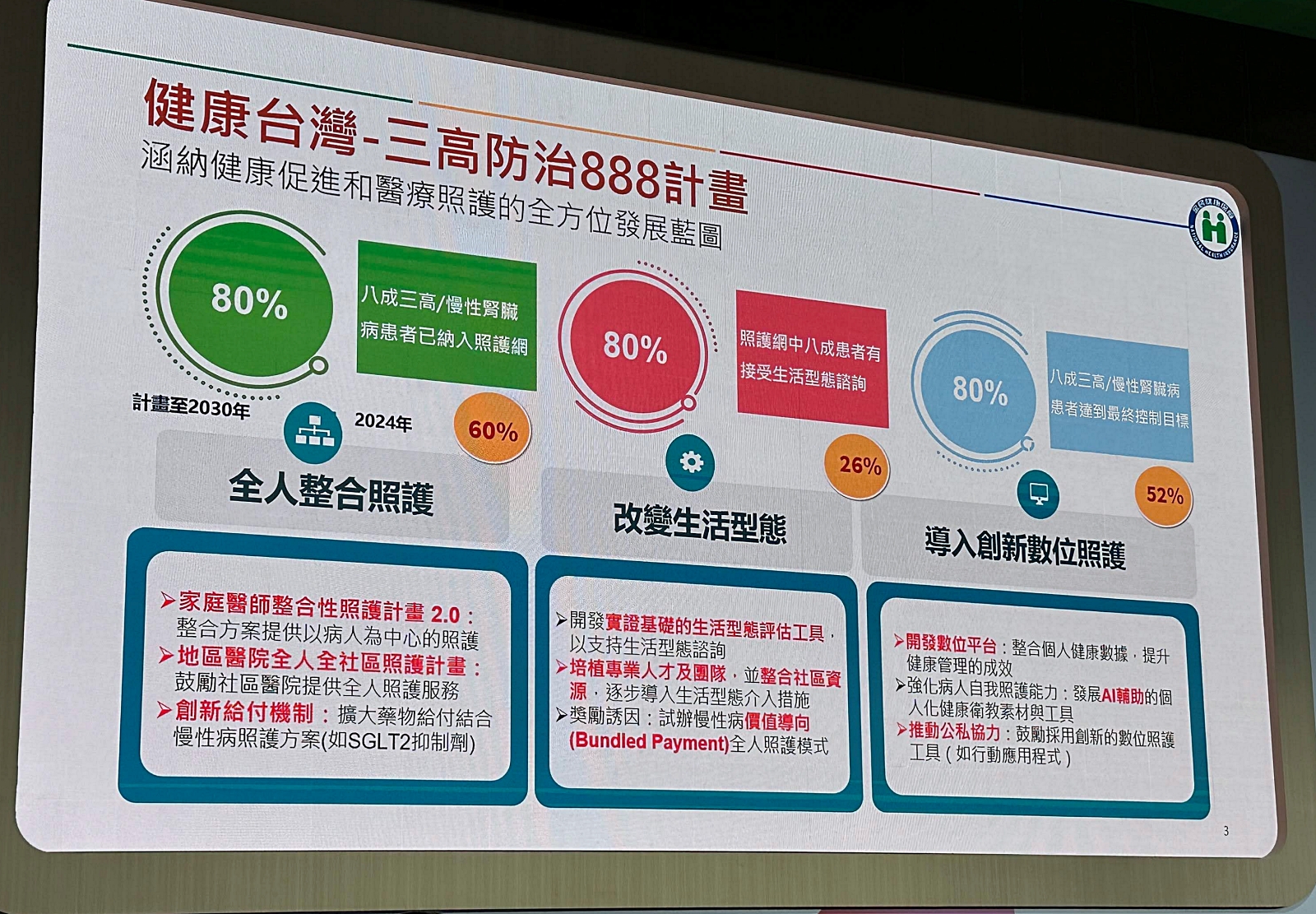

再加上,總統賴清德上任提出健康臺灣888三高防治計畫,目標是2030年前將80%的三高與慢性腎臟病患者納入照護網,並讓其中的80%患者接受生活形態諮詢、80%的三高與慢性腎臟病患者達到最終控制目標。

健保署於是盤點2024年狀態,888目標只分別達到了60%、26%、52%,他們便針對這3項目標,自去年起分別展開幾項計畫,比如針對第一個8,推動家醫照護整合性計畫2.0、地區醫院全人全社區照護計畫和創新藥物給付機制等;第二個8則是開發實證基礎的生活型態評估工具、試辦慢性病價值導向的全人照護模式;第三個8則是導入創新數位照護模式,比如開發新平臺,來整合個人健康數據、落實健康管理,還要發展AI輔助的個人化衛教素材和工具,並藉由公私協力,鼓勵使用創新數位照護工具等。(如下圖)

糖尿病風險預測:AI應用的第一步

在這些背景下,健保署去年5月找來Google、國衛院和北醫,聯手展開糖尿病風險預測AI專案:AI-on-DM。

他們的分工是,健保署負責政策引導和提供數據管理,Google提供AI技術和算力,國衛院則扮演智庫角色,負責實證研發與標準建立,北醫則是模型驗證和智慧照護示範。

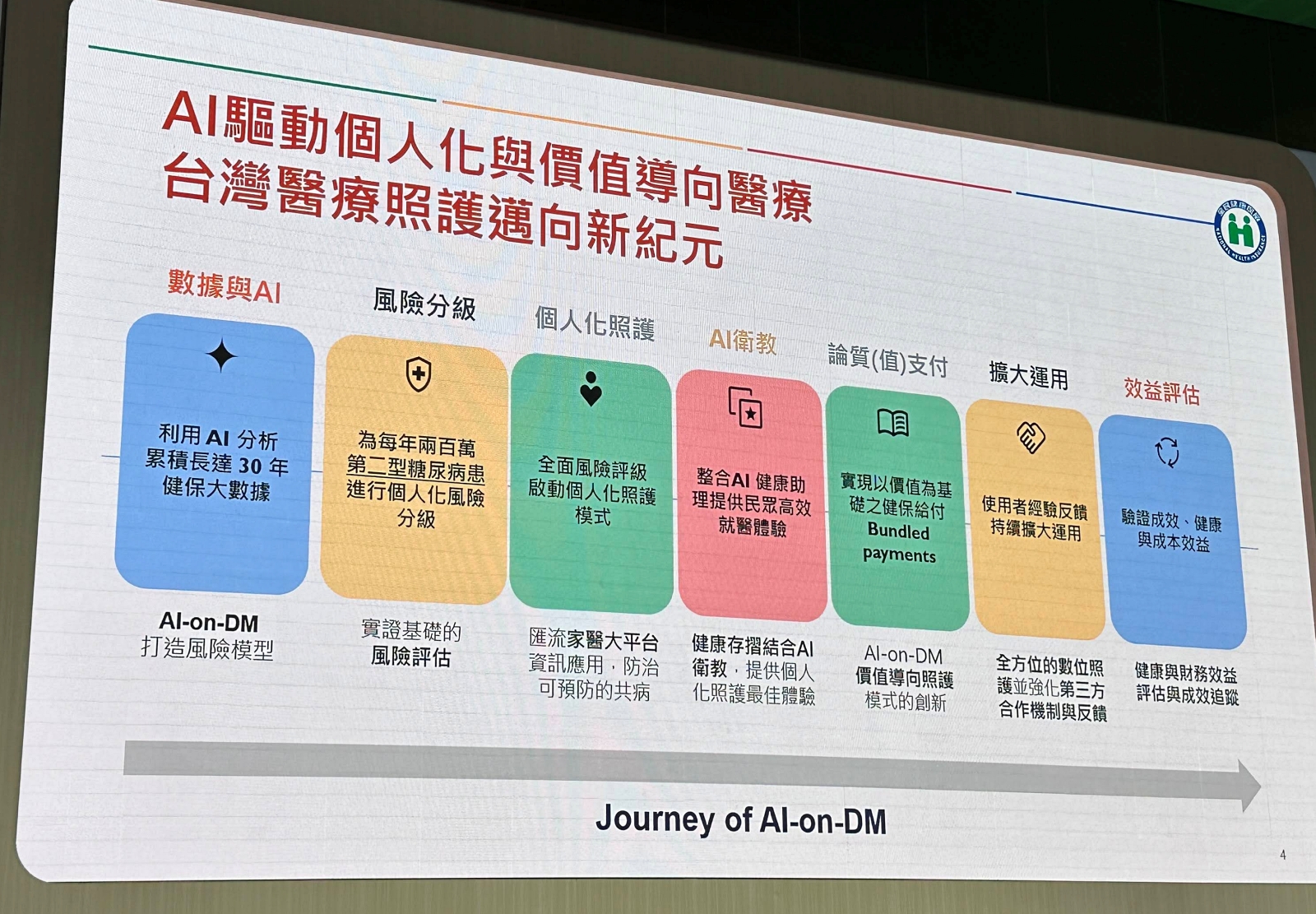

石崇良也給出糖尿病風險預測AI的整體發展藍圖,總共有7大步。首先是用健保去識別化的30年大數據,打造第二型糖尿病風險預測AI模型。有了模型,第二步就能為每年200萬名的第二型糖尿病患者,進行個人化風險分級。

接著,健保署將模型風險分級資訊,整合至已完工的家醫大平臺,來根據更多數據,預防糖尿病可能導致的共病,達到個人化照護。第四步是導入AI衛教助理,也就是一套基於Gemini模型的AI代理,來根據個人資訊,快速產生個人化衛教資訊,並整合在健保快易通/健康存摺App中。

再來,健保署還要推動論質(值)支付,也就是以糖尿病風險預測模型給出的風險分級為基礎,來判斷醫師照護後,成功預防患者惡化到原本預測的風險值,因此減少健保支出,健保署再依此回饋,有別於現行的論量計酬。下一步,健保署要擴大應用範圍,強化第三方合作機制與回饋,最後一步則要驗證效益,來衡量健康、財務和成效追蹤。(如下圖)

目前已能分級風險、預測共病機率,預計7、8月上架

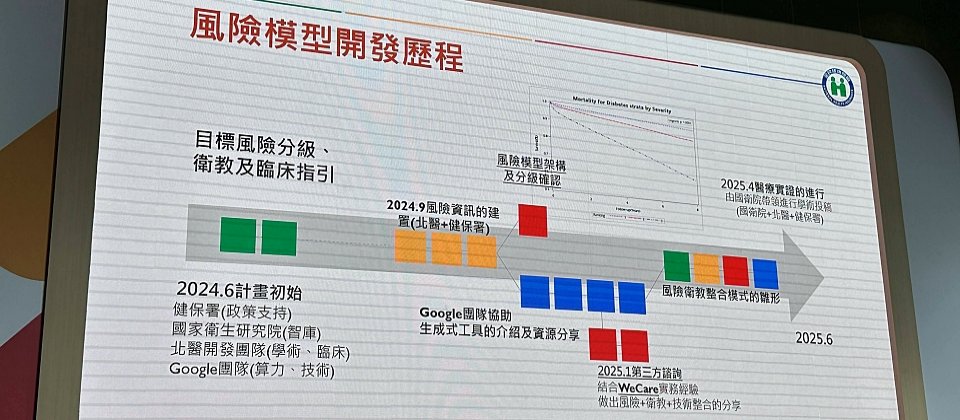

就實際進展來說,石崇良指出,去年6月展開計畫,9月開始建置風險資訊,包括風險架構設計和分級,以及Google團隊分享生成式工具和資源。今年1月則加入第三方業者諮詢,由WaCare嘗試風險分級加上AI衛教,與團隊發展風險衛教整合模式的雛形。

今年4月,國衛院、北醫和健保署也對這套糖尿病風險預測AI和AI衛教進行醫療實證,並發表學術論文、接受同儕審核中。

目前,該AI已能進行糖尿病風險分級和共病預測,比如系統能產出個人風險報告,顯示糖尿病風險(如高風險/等級2),並預測其他共病的發生機率,像是視網膜病變、腦血管病變、腎病變等。(如下圖)他們也開發一款Gemini模型驅動的糖尿病AI代理,來自動生成衛教內容。

石崇良在會後專訪中表示,該糖尿病風險預測與風險分級預計今年7、8月正式上線,屆時民眾可在健保快易通/健康存摺中查看風險與衛教資訊,同時,只要是參與家醫計畫的醫院,也都能在系統中查看患者風險資訊。

針對即將上路的資料退出權,他也說明,退出權分為目的內使用、目的外使用,目的外使用可以行使退出權,但如健康存摺或串接健保SDK的第三方App等,屬於目的內使用,資料權掌握在個人,健保署不會強制要求個人下載使用,就連第三方廠商App也得先徵得個人同意,才能存取資訊。石崇良強調,這次合作方案也是如此,健保資料都保存在健保署,Google沒有任何使用的權力,「我們只是借重Google的AI技術和算力。」這些資料都在健保署,不論現在還是未來,都不會釋出。

他也補充,臨床照護等資料使用,都屬於目的內使用,比如在診間,醫師一定要有患者健保卡,才能存取民眾就醫資料。

鼓勵民間業者合作,下半年研究論值給付機制

石崇良強調,風險分級的目的,不單只是顯示風險,而在於個人化照護,因此健保署非常重視與民間業者和醫院的合作,開放業者與醫院申請糖尿病風險預測SDK。「健康存摺是通用型的,有很多功能,民間業者有其專一、特定的族群,」石崇良舉例,如目前已合作的WaCare專精高血壓控管、智抗糖專攻高血糖,民眾在不同平臺也能獲得風險評估和衛教服務,對疾病預防有很大的幫助。健保署副署長龐一鳴補充,目前也有幾家醫院參與合作中。

另一方面,石崇良也透露,健保署將於今年下半年,展開論值支付的給付模式研究。

糖尿病風險預測AI只是三高防治的起點,健保署接下來還將推動高血脂與慢性腎臟病的風險預測模型,並計畫跨部會導入更多資料,如自費健檢等,來將疾病風險預測更往前推一步,把還沒出現明顯症狀的民眾也納入照護範圍中。

熱門新聞

2026-02-23

2026-02-23

2026-02-20

2026-02-23

2026-02-23

2026-02-23