大型個資資料庫不設防而任人存取的情況頻傳,其中一起是疑為中國政府持有,內含微信、居住地址、金融財務資料等16種精心收集的資料,資料量超過40億筆,很可能是為了監控中國民眾而設,更引起我們注意的地方,是其中有專門針對臺灣而來的資料收集,因此,這樣的情況臺灣民眾也可能無法置身事外。

如今又有大量收集並進行整理的個資曝光,且疑似涵蓋各式各樣應用程式與網路服務的帳號密碼資料,引起全球各界高度關注及恐慌。

涵蓋常見的網路服務與應用程式帳密

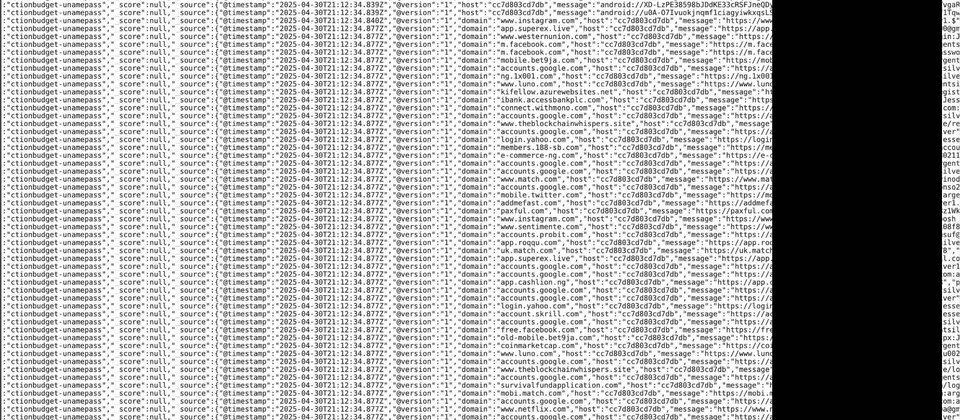

上週資安新聞網站Cybernews揭露近160億筆帳密資料外洩事故,這些資料來自30個公開的資料庫,每個資料庫內含數千萬至35億餘筆記錄,來源疑似是透過竊資軟體(Infostealer)收集而得。這項消息一出,引起許多資安專家提出警告,呼籲用戶最好儘速更換Google、臉書、Apple等各項網路帳號的密碼,並啟用多因素驗證(MFA),因為上述曝光的外洩資料很有可能遭到濫用,駭客一旦取得,就有機會存取使用者各式帳密,進而用於接管帳號、竊盜身分,以及針對性網釣攻擊。

Cybernews特別提到,經過他們的檢查,這些資料應該是新的,而非從過往的資料外洩事故彙整而成。這些資料大多之前未曾被公開,僅有一個有1.84億筆帳密的資料庫例外──架站教學網站Website Planet資安研究員Jeremiah Fowler於6月初揭露,當時他提到此無密碼保護的資料庫大小為47.42 GB,帳密資料數量為184,162,718筆,內容包含微軟產品、臉書、Instagram、Snapchat、Roblox,以及電子郵件供應商等各式服務的帳密資料。

值得留意的是,Cybernews也提及這些資料庫曝光的時間並不長,大部分的資料庫能透過Elasticsearch或物件儲存執行個體存取,但無法識別資料庫的所有者身分。雖然資料數量過於龐大,研究人員無法對不同資料庫的內容進行比對,因此他們無法確認有多少重覆資料,但研究人員指出大部分的資料遵循著相當固定的結構, 依序是:URL、登入資訊、密碼,而這也是竊資軟體彙整偷到資料最常見的格式。

針對這批資料的發現,Cybernews研究員Aras Nazarovas認為很有可能是網路犯罪份子共用竊得資料的方式出現變化,過往駭客很可能會選擇使用Telegram群組來進行,但現在他們偏好透過資料庫集中管理竊得的資料。

疑為結合新舊資料拼湊而成

不過,對於這些資料的解析,有研究人員提出不同的看法。資安業者Hudson Rock指出,根據他們的統計資料,平均每臺遭竊資軟體感染的電腦會被偷走50組帳密資料,換言之,Cybernews揭露的這批資料,駭客必須在3.2億臺電腦植入竊資軟體才能取得。但這樣的感染規模與全球實際受害情況相比多上不少,顯得不切實際,因此,Hudson Rock推測這批資料不僅有許多重覆,還有過時資料,甚至可能有人工產生的內容。

Hudson Rock也指出另一項觀察佐證他們的推測,那就是在這批資料當中,他們發現有舊版竊資軟體的事件記錄檔案,以及舊資料庫外洩的內容,而且,部分帳密資料已存在多年,多次於暗網出現,但實際上早已不再有效,也就是說,這批資料有一部分攻擊者根本無法使用。

雖然這次Cybernews揭露的資料外洩,放大了竊資軟體帶來的威脅而造成恐慌,但也突顯此種惡意軟體的危險性不容忽視,因此Hudson Rock還是呼籲企業要採取行動加強防範,這些措施包括:監控帳號活動、導入多因素驗證,以及定期稽查VPN、網頁郵件系統、Jira等用戶存取的管道,來因應竊資軟體橫行的現象。

熱門新聞

2026-02-23

2026-02-23

2026-02-20

2026-02-23

2026-02-23

2026-02-25