早期研究策略的管理學者錢德勒(Alfred Chandler),利用杜邦和通用汽車等大型企業的案例,探討策略與組織結構的關係。奇異(GE)借重波士頓顧問集團(BostonConsulting Group)為其事業部門提出著名的「二乘二矩陣」,就是運用市場占有率與市場成長率兩象限,畫出各事業的所在位置,據以決定對應的資源投入策略。GE後來又與麥肯錫顧問公司(McKinsey)合作,以產業吸引力和公司競爭強度,發展成九個方格的GE矩陣模式,對於大型企業選擇事業部門有很重要的貢獻。其後,策略規畫研究所(Strategic Planning Institute)引進了一項叫PIMS(Pro.t of Market Strategy)的研究,以尋找並驗證影響利潤的最重要變數。該研究從不同的產業中,蒐集數百個事業單位的資料,以求證與獲利力有關的最重要變數,這些主要變數包括:市場占有率、產品品質等。他們發現一家公司的獲利力(由稅前盈餘來衡量),會隨相關市場占有率提高而上升。

1980 年代,國際競爭加劇,許多跨國公司尋找競爭策略,波特(Michael Porter)的《競爭策略》一書因而受到許多經營者的重視,後來波特又出版《競爭優勢》,一時洛陽紙貴,變成許多企業主管的重要指南。企業的優勢可以藉由許多新的想法、觀念取得,例如資訊科技的導入、價值聯盟網路的形成等。雅虎、亞馬遜、Google等新興公司迅速竄起,是因為它們創造出新的策略定位(strategic position)。

與其攻擊那些依循既定策略定位的知名競爭者,這些產業革新者創造出全然不同的新定位,並以不一樣的遊戲規則來發展事業。由此觀之,新世紀企業成功的原因絕大部分是透過創造獨有的策略定位而來。

創新的來源

杜拉克曾於其著作中提到,創新的來源有下列七項:一、發生非預期的意外事件;二、出現不協調的情況;三、基於程序的需要;四、產業與市場發生改變;五、人口結構發生變化;六、認知的改變;七、出現新知識。許多企業擅長發現並掌握以上的機會,例如楊致遠和他的博士班同學,發覺網際網路的使用即將大量增加,需要一種目錄找尋網頁,因而創立了雅虎。很多企業創業成功的關鍵因素在於如何採取創新的經營策略,以因應快速變遷的市場需求。

大多數創業者一開始欲追求的利基市場,通常都不會引起大公司的注意,甚至面對一些可能有很高投資報酬率的小機會,大企業仍顯得意興闌珊,因為這類機會創造出的利潤,占他們龐大營收的比例微不足道。具內部創業文化的公司比較會產生新的事業。

以惠普為例,惠普進入電腦的行業,完全是為了量測的自動化,惠普的創辦人惠克雖曾親自走訪迪吉多、王安等迷你電腦公司,試探併購的可能性,但是去過以後反而認為惠普不該進入電腦領域。惠普早期的努力,大多在製造能控制儀器的「控制器」。基於在工業控制方面的經驗,惠普的第一個迷你電腦系列2100 是以即時作業系統RTE為主要特點,在科學和工程領域大受歡迎,可以說是由利基市場切入而成功的典範。

在領域的擴張上,惠普採取穩健保守的做法,只進入自己有足夠能力的領域。當一組研發人員以32 位元開發「奧米茄」(Omega)的商用電腦時,惠普評估自己的資金不足以支持研發,而且欠缺大型商用電腦所需的軟體和服務團隊,因此決定放棄。反而是桌上型電腦和HP35 掌上型電腦,率先成為替惠普創造利潤的產品。藉由這兩種產品,惠普積極建立大型積體電路的能力,後來才有機會與IBM、迪吉多在大型電腦上一較長短。

為市場帶來新價值

傾聽客戶的聲音,幫助惠普拓展新市場。HP35 團隊就曾拜訪舊金山的梅西百貨,從他們經理的一番話了解了零售業的需求,當時經理說:「你們這些年輕小夥子難道不明白,除非店裡能時常有貨,否則我們是不做這筆生意的。」

對惠普而言,將產品占滿貨架,當時是一個全新的觀念,但是為了能透過梅西這種有名的百貨公司銷售產品,就必須學會零售的物流管理。惠普能夠在零售的電腦市場也獲致成功,可能是在銷售掌上型計算機時,就已經學習到通路和零售的管理,特別是在物流和庫存管理上,比當時的電腦公司更能適應零售市場的需求。

創業,主要是利用新構想、進取心和努力工作來開創新事業,是一種無中生有的歷程。只要創業者具備求新求變的心態,以創造新價值的方式經營而追求利潤,這種過程就是企業家創業的精神。創業精神所關注的在於「是否創造新的價值」,而不在設立新公司,因此創業管理的關鍵在創業過程能否「將新事物帶入現存的市場活動中」,包括新產品或服務、新的管理制度、新的流程等。

創業精神指的是一種追求機會的行為,這些機會還不存在於目前資源應用的範圍,但未來有可能創造資源應用的新價值。因此我們可以說,創業精神即是促成新事業形成、發展和成長的原動力。

策略思維

波特強調企業策略的擬定必須同時考慮企業本身、顧客、與競爭者之間的三邊關係。基本上,企業提供顧客價值,但競爭者也能提供類似的價值,企業應在增加顧客價值與降低成本之間選擇一種策略。波特後來又發表競爭五力的鑽石模型以及競爭優勢等理論,成為近二十年來最受重視的策略大師。晚近,研究企業策略變成管理學熱門的議題,學者認為企業的領導者應該制定創新的策略,在事業觀念和價值創造上,要能提出新的見解,而且要具有執行創新策略的能力。

諾基亞在前執行長歐里拉的領導下轉型,導入市場導向和顧客至上的思維,成功化解存亡的危機,而它的成功就在於策略正確,讓公司的銷售量從1992 年到1995 年成長了一倍,讓公司價值成長為80 億美元。

英特爾的策略轉折

在1980 年前後,英特爾是全世界記憶體(RAM)的最大生產者,也很以此自傲,但自從日本也投資加入生產競爭後,價格慘跌,英特爾一時競爭不過,幾乎快垮掉。該公司當時面臨要在其所擅長的記憶體或市場尚未成熟的微處理器(Microprocessor CPU)二者間做一抉擇,公司上下也分成二派,看法不一,猶豫難決,後來派員到日本實地考察訪問評估後,自認難跟日本競爭,最後破斧沉舟,毅然關掉記憶體廠,而改投入微處理器的生產。此一急轉彎的變革結果相當成功,迄今英特爾已執全球產業牛耳,除超微(AMD)的產品占部分市占率外,世上所有微處理器幾乎都由英特爾壟斷。

英特爾擅長的變革管理先是注重環境變化的偵測,努力注意在行業裡有那些因素會影響未來的成敗;對於爭議性的看法,採用激烈而具建設性的辯論,每次都辯論很久,試圖釐清疑點,並獲致最佳解答;接下來就勇於啟動轉型。英特爾蘊藏的這種實力,使他們不但得以生存,而且還能獨霸一方,傲視群雄。

賽局理論

全球競爭激烈,促使企業一定要在經營策略上採用新思維,因此最近賽局理論(game theory) 常被企業界用來制定競爭策略。一家企業若要與特定競爭者競爭,可以採用運動比賽或棋賽的決策模式,因為在對手尚未出手前,有經驗的教練和棋手通常會用未來可能的發展來思考下一個策略。

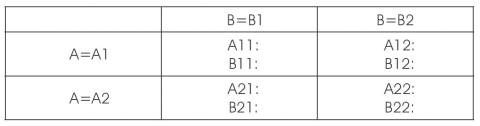

最典型的賽局分析是從雙方的可能對策去分析,以A和B為例,當A選擇A1 時,B的對應是B1 會產生一組結果,若B選擇B2 時會產生另一組結果;同樣地,A選擇A2 時,B也有兩種可能的選擇,於是產生以下四組可能:

由四種不同結果,可以研判哪一種結果成為一個穩定均衡的狀況。對企業而言,若是均衡點對自己有利,就以均衡點為最上策,但若自己一味選擇對自己較佳的策略,對方為了回應,採取的做法可能反而對自己更不利。商場上競相殺價或拼命擴充產能,都有可能造成兩敗俱傷的結局,因此不是最佳的策略。高明的策略應該是雙贏或是對自己有利,但對方也無其他選擇的方案。賽局理論確實為企業提供了較理性的競爭決策,也有助於提高策略的品質。

在一對一的市場競爭中,賽局(或博弈)理論常用於擬定策略,把對方可能的因應策略列出,以找尋可能的穩定狀態,以訂價而言,雙方的利害關係就可以用獲利來表示。

活用兵法家的戰略

許多古代知名的軍事家所發展出來的戰略,已被廣泛運用在企業策略上,像西方的大戰略家克勞塞維奇(KarlVon Clausewitz)和中國的孫子就是最有名的大師。《孫子兵法》在全世界廣為流傳,也常出現在日常用語中,例如「知己知彼,百戰百勝」,就企業而言,就是要有足夠的資訊幫助擬訂決策,愈清楚市場的競爭者,就愈容易找到正確的方法。又如「攻心為上」,是指能夠讓對手心裡產生敬畏之心,進而放棄對抗,是為上策,不一定非要用戰爭的手段,另外在商場上則應該促成一種良性的競合,用合作取代對抗。好的將領,往往能瞭解形勢,審度敵我的狀況,構思優異的戰略;在行銷上負責領導的主管,必須做市場分析,以擬定行銷策略。

企業經營要服侍的對象是顧客,與戰爭中攻城掠地不同的是,顧客並不能用武力征服或占領,經營者更應該用聰明的方法取得顧客支持。孫子所講的道、天、地、時、法,正好是近代策略規畫中幾個重要部分,當中的「道」就是使命,一國之君必須有一個清楚的使命和目標,治國的方針和理念若是為了全民的福祉,才會得到民眾的愛戴和支持。

創新常指開拓新市場,掌握該利基領先者的機會,主要運用了兵家的迂迴戰略和集中戰略,亦即繞過敵人的主力,攻擊占領另外一個地方,並集結大批的人力和資源於此,像諾基亞的GSM手機和任天堂的Wii都是找到新市場而成功的典範。

企業要成功,勢必要有傑出領導的將領,帶領團隊朝向清楚的目標努力。

策略定位

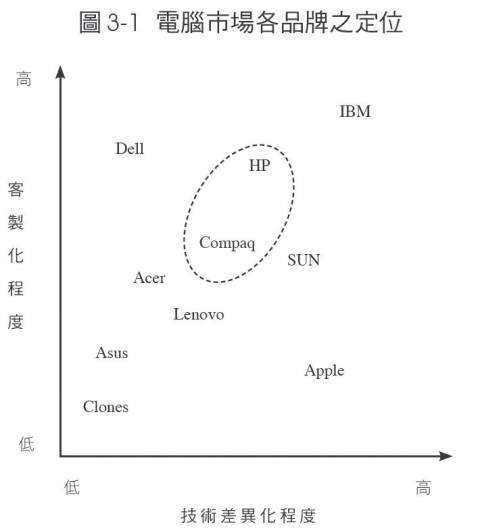

企業通常選擇最適合的市場區隔,集中全力發展適合這個市場的產品,發展成為領先品牌,已成為近代行銷的戰略思想。下面的例子以電腦市場中的技術差異化程度為橫軸,客製化程度為縱軸(如圖3-1),分析各主要電腦公司的定位。通常位於在角落的企業,容易靠一個利基占地為王,位於中間地帶則比較容易受到夾擊。

先看IBM的定位,IBM以提供資訊科技整體解決方案和委外服務給大型企業和組織為主要核心事業,附加價值高且針對特定顧客。為了真正解決顧客問題,IBM雇用資深的顧問,協助國際大企業建立電子化企業,更買下資誠(PWC)旗下的資訊科技顧問服務部門,強化顧問服務的實力。

昇陽(Sun)和蘋果(Apple)主要製造附加價值較高,具有特殊功能的電腦。昇陽以自有技術生產高階伺服器及工作站,但並未投資足夠的直銷和顧問服務,因此應用軟體開發和系統整合都倚賴第三者。蘋果一向開發功能先進但易用的產品,價格較高,供桌上排版或動畫影像處理等專業應用為主。

戴爾電腦採用網際網路搭配人員直銷,並為顧客量身訂製,依單生產,目前以生產較為低階的PC和伺服器給企業用戶為主,但非常積極往中高附加價值的市場推進。至於眾多的Wintel Clones 製造廠則占據左下角,主要生產低價的標準電腦,透過零售商賣給消費大眾。

康柏和惠普分別占據較為中間的市場,在未與惠普合併前,康柏的主要營收來自中價位標準化的個人電腦和伺服器,幾乎全部經由經銷商賣出,不過經銷商規模大小不一,較缺少為顧客規劃和服務的能力。當戴爾等公司侵蝕康柏的企業市場時,康柏的占有率和利潤大幅滑落,因而急忙併購迪吉多和凌群(Tandem)兩家迷你電腦公司,準備往服務領域發展,可惜為時已晚。

惠普擁有較高價值的伺服器,具備全球直銷和服務的團隊,但中低價位的產品備受戴爾以及微軟與英特爾合作模式(Wintel Clones)的競爭壓力,因此選擇與康柏合併,值得注意的是,惠普在2000 年時也有意買下資誠資訊部門,但後來因一些因素放棄,當初的策略思考應該與IBM想法類似,認為要有足夠強的顧問群才能贏得這個市場的生意。合併後的新惠普具備了強大的全球組織與經銷通路,陣線變得更寬廣,但大部分的營收來自所謂的艱苦的中間地帶,必須面臨與戴爾激烈競爭。

宏碁歷經多年的努力,占據了Wintel Clones 附近的部分市場,靠著品牌和創新的設計,生產附加價值和客製化程度較高的產品,但是也跟康柏一樣受到戴爾降價的衝擊。

從角落沿邊向中央挺進

戴爾利用直銷和依單生產的事業模式,占據了左上角的位置。近年來則積極向其他市場推進,提供大企業高附加價值且獨特的服務,同時派遣優秀的銷售和技術人員直接與顧客接觸。戴爾在中間地帶主要靠低價入侵惠普和康柏的地盤,但是也常力有未逮,像在大陸市場,企業大多要求電腦供應需經過其指定的經銷商,而且廣大的消費群沒有信用卡,加上物流效率低,很難用網路直銷。所以,前不久戴爾除了在大陸大舉雇用銷售人員外,還在七個大城市投資設立實體展示店面,想藉展示與試用引起使用者興趣,讓使用者願意用網路訂購,這種變通策略能否勝過聯想等當地通路商,仍有待觀察。

如同下圍棋時的策略思考,先占據角落比較易於防守以鞏固地盤,行有餘力才去占邊,最後是往中間地帶發展。IBM在出售個人電腦部門給聯想後,專注於顧問和服務,提供整體資訊方案給大型企業,等於固守了右上角獲利豐厚的領土;蘋果電腦堅持以創新差異的產品,爭取消費市場的顧客,所以是右下角的佼佼者;戴爾以為企業客製化的個人電腦和伺服器為主力;至於中原地帶,則有充滿變數的諸多角逐者。

昇陽公司未能用差異化的高檔伺服器保住江山,最後被軟體大廠甲骨文所併購(編注:該併購案已於2009 年8 月獲得美國司法部的批准);宏碁併購捷威,在歐洲和美國市場大有斬獲;惠普併購EDS,增強其客製化和系統整合能力,以搶占一部分IBM的市場;至於個人電腦,惠普和其他中間地帶的大公司仍有一番激戰。

根據國際數據資訊(IDC)的調查,2009 年第一季個人電腦市場占有率前四名分別是:惠普(20.5%)、戴爾(13.6%)、宏碁(11.6%) 以及聯想(7.0%)。

創業家的精神

中大型企業常常陷入成長遲緩的困境,主要原因在於組織的龐大,使得企業對市場的反應太慢。事實上,許多成功企業在草創時,創辦人都有很強烈的理想和使命感,希望為人類創造新的產品或服務。他們會注意到顧客是誰?顧客需要什麼?他們能提供什麼去滿足顧客的需求?新公司的創辦人往往對提供一種新產品或新服務非常熱心,具有強烈的使命感,當機會之窗打開時,他們能義無反顧地投身其中,貢獻所能,因此中大型企業應該回頭學習新創公司的精神。

機會之窗常來自於技術的創新、經營的創意和顧客的需求。而事業觀念創新的關鍵在於,若非與眾不同,就不是好的策略,若要真正形成競爭優勢,策略就必須截然不同。

近年來,管理學者建議企業要審視企業創造價值的假設和理論,確定事業模式基本觀念的假設是正確的。《啟動革命》一書的作者哈默(Gary Hamel)認為,一個事業觀念包含了四大要素:核心策略(core strategy)、策略性資源(strategic resources)、顧客介面(customer interface) 和價值網絡(value network),若這些元素本身創新,或者彼此之間的關連用不同的思維,都可以產生全新的事業模式。

網路創造新的事業模式

網際網路的普及創造了許多新的事業模式,例如網際網路拍賣的領導者eBay 創造了顧客對顧客的線上市集,用來協助人們促成交易的方式和技能,完全不同於傳統的方法,這類的商業革命完全顛覆了過去的模式。

雅虎、eBay 和Google等網路巨擘可以被歸類為一種新類型的商業組織,通常我們稱之為「資訊中介商」(infomediary)。資訊中介商的觀念首先由海格三世(John Hagel III)與雷波特(Jeggrey Rayport)於1997 年提出,主要解釋電子商務交易中新增加的中間商角色。兩位研究者認為,隨著網際網路的普及,廠商十分重視網路消費者的背景資料和消費喜好等資訊,消費者則體察到自己相關資訊的價值,不願輕易把資訊交給廠商,因此出現了以仲介消費者資訊為主要活動的中間商。

創新的本質在於運用新的方法完成一件工作,不論新產品研發、製程改善或讓顧客滿意,都有無窮的機會創新,如果主管和員工都能透過有系統的學習,將會發現有許多內部和外部的知識,可以幫助公司創新。有些企業擅長向顧客學習產品使用的知識,做為產品創新的構想,例如長年贊助大學的研究,然後將發展出來的新技術轉化為商品。學習有助於企業及早知道技術的演進、人口結構的變化以及新知識的應用等,學習可以加快知識的轉化,而知識的轉化則有效地開展了創新的機會。(摘錄整理自第三章)

贏家智慧

黃河明/著

天下文化出版

售價:300元

《作者簡介》

黃河明

畢業於交通大學電子工程學系,並擁有臺灣大學商學研究所博士學位。曾於德州儀器(TI)和惠普科技(HP)等公司任職,具有三十年以上科技產業的工作經驗。在惠普公司二十三年工作期間,曾擔任臺灣區董事長兼總經理一職達十年。2000年應政府之邀,擔任資策會董事長。2003年創辦悅智全球顧問公司。

熱門新聞

2026-02-06

2026-02-06

2026-02-06

2026-02-06

2026-02-09

2026-02-09

2026-02-09