20年前,當時我才剛開始研究Windows 2.11的使用方法。研究這東西做什麼?很簡單,只是為了要寫作業和做報告。當時的投影片並無法直接用印表機列印,因為我只買得起點矩陣印表機。所以我(以及一般人)得把投影片內容印在一般的紙上,再拿去給店家用影印機轉印到透明的投影片上面。

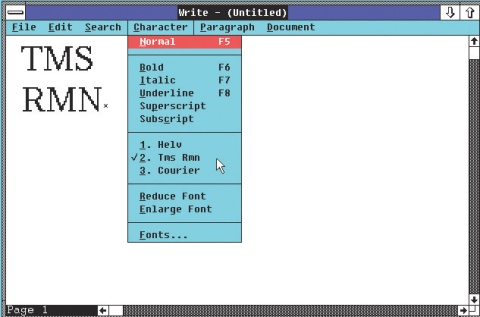

Windows 2.11有什麼特色?就是陽春,你想有多陽春它就有多陽春──不,事實上它比你想得還要更陽春!如今就算是免費的Ubuntu作業系統,也會提供無段縮放的字形系統吧!事實上,現代的作業系統已經把這種功能「視為十分理所當然」而不再強調了。但是當時的Windows 2.11,不僅沒有無段縮放的字體系統,而且裡面僅附了3套字體給你。不多不少,3套。

到底什麼是Tms Rmn?

這三套字體說它們是「字體」,還真看高了它們!

從數量上來講,這3套字體就剛好提供了「文書用」、「標題用」和「等寬字」,剛剛好──至少表面上看起來是剛剛好的。但如果試著去改變這些字體的形式,改用斜體或是粗體字,使用者會發現這3套字雖然會傾斜、會變粗,但實際上系統只是拿原來的字體變形去權充罷了,著實是相當難看。

從功能上來看,這3套字體完全是「點陣字」,放大縮小之後……完全是不能看啊!而且螢幕上看到的情形和印表機的列印結果,會有十萬八千里的差別。

但是,這些都沒關係。

最奇怪的卻是這三個字體的名稱!Courier也就罷了,因為它是打字機字體,起碼這個英文單字是個辭典上查得到的字,但另外兩個字體名稱可就怪了,一個是什麼「Tms Rmn」,另一個是「Helv」,這到底是個啥子東西?

每到這裡,我又要重複一次,當時可不像現在,遇到什麼問題你上網查就得了,就算沒有PTT的鄉民幫助你,起碼還有Wiki可以查,但當時你問誰都沒用,只能在心中不斷問自己,「這兩個字體的名字怎麼這麼怪?Tms Rmn?Helv?……」

要回答這個千古之謎,我們得先知道一些「字體相關小常識」。

Times Roman的由來

從歐洲開始使用印刷術以來,字體設計師使用古典的工具,早已設計出數量可觀的作品了。當然這是一個辛苦的工作,在字體的細節上窮究腦力與眼力,畫出來的字體將伴隨成千上萬的書籍、刊物流傳世界各地,所以字體設計一直都是重要的技藝。

當時的字體設計是模擬更古老的楔型文字,用一字型的筆尖寫出來的字體,筆畫轉折明顯,粗細變化很大很大(橫畫極細,但直畫極粗)。這樣的文字讓人感覺極為誇張(因為對比鮮明),事實上現代仍然買得到所謂的「書法鋼筆」或是「藝術鋼筆」,所以你也可以練習用這種方式寫英文。只是這種文字的辨識度不高,作為印刷書籍的長篇大論使用,殊不合適。

於是,字體設計師在設計「比較現代化」的古典英文字體時,在筆畫尾端有著所謂的「襯線」裝飾,並模擬類似楔形筆尖所寫的文字,但是並沒有那麼誇張的粗細對比了。

|

|

| 古時聖經抄寫員使用楔型的筆尖所寫出來字,而現代的字體某種程度是模仿這種形式,但是做了非常多的改良。 |

這類的古典英文字體,最有名的就屬Monotype公司專為英國「泰晤士報(The Times)」所設計的「Times New Roman」。但是這字體因為太知名了,所以有很多很多字體公司都會推出「名稱相同,外觀極類似」的字體,其中最最有名的當屬Linotype的「Times Roman」字體。Linotype向Monotype授權使用Times New Roman,並改稱為Times Roman;然後Adobe後來又向Linotype授權,將Times Roman字體放入自己的PostScript引擎裡面,並銷售到Macintosh電腦、PostScript印表機等相關產品中(而且有時還把字體名稱簡稱為「Times」),當時其名氣還大過了原先的Times New Roman。

所以,當Microsoft推出Windows 2.11的時候,應該是什麼也沒授權,就做了一個很像Times Roman的字體,但是各位也知道,名字也不能亂取的,Times Roman有它的版權和商標權。所以,Windows 2.11裡面就跑出了Tms Rmn這怪東西。

|

|

| Tms Rmn字體名稱怪異,外觀呈鋸齒狀,但20年前筆者用電腦印字、就只能靠這玩意兒,畢竟當時電腦的運算能力、儲存容量、記憶體容量都相當有限,所以也算是無可奈何。 |

Helvetica的由來

Helv也有類似的情形。

話說古典英文(或者你說拉丁文字,或是羅馬文字,總之就是這類字母文字)字體既然都是模仿更古老的字體,因此早期這類字體的設計都有襯線和粗細變化。這類型的字體有一個總稱,稱為「Serif」,可翻譯成「有襯線字體」。一直到了1950年代,就大約50年前吧!外國人才漸漸接受「英文字體也可以沒有粗細變化及襯線」的設計。這種類型的字體英文稱為「Sans Serif」,而Sans據說就是法文的「無(without)」的意思,所以一般就稱為「無襯線字體」。

這種設計有什麼好處?少了粗細變化,字體看起來比較沒有情緒,比較冷冽、簡潔俐落並富於現代感。而且筆畫粗細一致的字體,遠看時明視度較高。

總之,新時代需要更具現代感的新設計,於是瑞士字體設計師所設計的無襯線字體──Helvetica就紅了。事實上,這字體的名字就是「瑞士(Swiss)」的拉丁文舊稱。

這字體有多紅呢?根據Wiki中文版的記載,「Helvetica被大量使用在標誌、電視、新聞標題以及無數的商標。如3M、愛克發、BASF、美國航空、American Apparel、BMW、Crate & Barrel、德國漢莎航空公司、Fendi、Knoll、英特爾、無印良品、雀巢、松下、Parmalat、SAAB(Helvetica 83粗體)、三星、Staples、Target、Texaco等數百間主要企業的標誌。」不只如此,「Helvetica字體也被美國華盛頓和波士頓的地鐵和大眾交通系統所採用。新的紐約地鐵也將標誌字體從Akzidenz Grotesk體轉為Helvetica字體。」還有喔!「九廣東鐵 (現為港鐵東鐵?)所有車站(尖東站、大圍站、部分上水站及落馬洲站)的站牌和指示牌均使用Helvetica字體。」乖乖,豐功偉業還真不少!

但你一定不會想到,這字體甚至有一部紀錄片!是的,紀錄片。「紀錄片電影導演蓋瑞·胡斯崔特(Gary Hustwit)製作了一部關於Helvetica的同名紀錄片。預計在2007年上映,紀念字體開發50周年。」

結論是:Windows 2.11一定要有這種字體才行,但剛講過了,當時Microsoft應該是沒向誰授權,所以只好把類似的字體起了一個Helv的怪名字──並祈禱用戶能看懂這名字。Win 3.1終於改變了一切

不過,到了Windows 3.1發表之時(1992年),距離Windows 2.11(1987年)已經過了5年了。這時Microsoft已非昔日之吳下阿蒙,Windows 3.1終於有了TrueType無段縮放字形技術,而且字體的名稱不再奇怪了。

就古典文書字體而言,Tms Rmn終於壽終正寢(謝天謝地),取而代之是授權自Monotype公司的Times New Roman。各位到「控制台」的「字型」項目裡頭去找,一定也找得到這字體項目吧!據說,這字體本來和Linotype版本的Times Roman有很多微小處的不同,但Microsoft要求Monotype公司將字體的寬體修正到和Times Roman一樣,讓這字體使用時相容度更高。

就所謂的標題字而言(事實上不是只用來做標題,用途很廣泛),Helv也終於「bye bye」了,取而代之的也是Monotype公司的字體,但不是Helvetica,而是Arial。如果要我猜,Microsoft向同一家公司授權字體當然會比較省事,而當時Helvetica和Times Roman的版權都歸屬Linotype公司所有,那Microsoft在Windows上用的,就只好是Monotype版的,類似Helvetica的Arial了。

等寬字體方面,Windows 3.11也改用Monotype的Courier New。不僅如此,Microsoft還加入了Symbol符號字(主要是數學符號用),以及Windings圖形字(偶而可用於文書、海報、美工設計裡面的圖案字形)。

Windows 3.1提供了幾個字形?一般的計算方式是:Times New Roman、Arial和Courier New這3個字體,各提供了4個字形(Normal、Italic、Bold和Bold Italic),所以是12個字形,加上Symbol和Windings,Windows 3.1一共提供了14個英文字形。而這14個字形,不僅一直是後來每個版本的Windows必然提供的標準字形,由於Windows的市占率和影響力後來都擴張極大,因此後來所有其他的作業系統也都非得提供相同字形才行。

所以,反過來說,現在一般使用者到底是知道Arial的多,還是聽過Helvetica的多?我想Arial知名度應該更高。不過非專業人士反正也不在乎什麼襯線不襯線,相同不相同的,但本欄的讀者是專業的,當然不可以這麼隨便。

TrueType的流行

Windows 3.1推出時使用了Microsoft自己研發的字形格式,稱為TrueType。事實上,Microsoft當時「想要」做的事情比字形還大一點,它想直接開發一個新的技術,從頭到尾把Adobe和PostScript撇開,這技術稱為TrueImage(不是那個Acronis的True Image軟體,請勿搞混)。我們不太專業的人大概可以這樣看:總之,TrueImage要做的事情和PostScript幾乎一樣,Microsoft想用這東西來取代PostScript。

只不過,這次Microsoft只成功了一半,TrueType隨著Windows的流行,成為世界上最受歡迎的字形格式。事實上,Microsoft當時這技術甚至是和Apple合作推出的,所以Apple的Mac OS至今也是支援TrueType的。但更具野心的TrueImage則「幾乎」徹底失敗,後來就無聲無息了。

根據我的猜測,TrueImage會失敗,那是因為「消費端」是Microsoft還可以著墨的市場,因為這市場本來就還沒有很強的產品,而PostScript相關產品對一般使用者而言太昂貴了。但TrueImage要進攻專業市場,這市場早已經被PostScript相關裝置占據,相關的軟體、輸出設備、製版裝置……都是PostScript相容。TrueImage想進來?憑甚麼?

本期結語:字體已經成為消費性產品

最後,14個字形和TrueType技術,從此就建立了「個人電腦印刷機」的「世界標準」。TrueType字形格式也給了字體設計廠商一個新的標準,它們可以用這格式製造字體產品,並且賣給一般使用者!突然間,字體這種極為專業、一般人難以接觸的東西,「舊時王謝臺前燕」,如今也可以飛入尋常百姓家。不過這詩句用得不好,因為字形業倒也沒有衰敗,只是因為技術的演進而開始有了更多生意可做,可以把字體賣給一般使用者(而不再僅限於專業廠商)。

後來Microsoft也支援PostScript,並且把TrueType和PostScript字形技術大整合,搞出了所謂的「OpenType技術」。OpenType字體可以跨平臺(Windows平臺和Mac平臺),還支援很多你想像不到的、專業的特異功能,所以字體廠商以後會更省事。而排版軟體如今能做的事情,也幾乎和以前手動排版一樣細緻了。也就是說,如今,用一臺價錢很便宜的個人電腦,你只要願意,可以作很細緻、以前要花很多錢買設備的專業排版工作。

不過,排版需要的專業知識倒是一樣得學,不是說電腦便宜了你就變聰明了,可別誤會了。

熱門新聞

2025-12-12

2025-12-16

2025-12-15

2025-12-15

2025-12-17

2025-12-15

2025-12-16